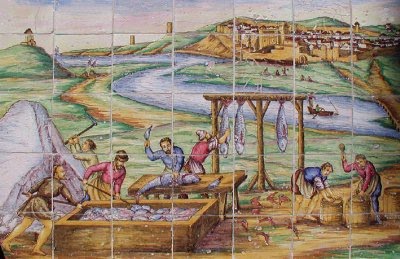

La almadraba (del árabe andalusí almadrába, lugar donde se golpea o lucha) es una de las artes para la captura del atún empleada en Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Ceuta aprovechando la migración de atunes Atlántico-Mediterráneo (y vuelta) que se utiliza desde tiempos prerromanos. Consiste en instalar un laberinto de redes en el paso de los atunes, que normalmente se sitúa cerca de la costa. En Sicilia el método se denomina tonnara (atunara).

HISTORÍA

Las costas españolas, en concreto las del sur de la península, siempre fueron muy ricas en pesquerías y paso obligado, junto con el norte de África, de los peces que venían a reproducirse en el Mediterráneo, siendo el más preciado de todos el atún y es gracias a este animal marino donde comenzó la riqueza de todo el litoral español que estaba en las proximidades de las Columnas de Hércules o estrecho de Gibraltar.

Con la llegada de los romanos en la Tercera Guerra Púnica (año 212 a.C.), al ver el tesoro que había en los mares de Iberia (España), se afanaron en explotar toda su riqueza, como también ocurrió con sus minas o la agricultura en las feraces tierras del valle del Guadalquivir. Se abrieron factorías de salazones y se elaboraron los mejores garum de la historia gracias a la pesca del preciado atún, el cual ya se pescaba en almadrabas. Importantes fueron las factorías de Ayamonte en lo que hoy es la costa de Huelva y Barbate y Baelo Claudia (playa de Bolonia) en Cádiz, siendo esta última la más importante de todas gracias al lugar estratégico que ocupaba, llegando a ostentar el título de provincia romana.

De Opiano tenemos una descripción de las almadrabas en el siglo II a.C. que refleja en su libro Halieutica y en el que refiriéndose al momento del avistamiento de los atunes dice lo siguiente: ““…se despliegan todas las redes a modo de ciudad entre las olas, pues la red tiene sus porteros y en su interior puertas y más recónditos recintos, Rápidamente los atunes avanzan en filas, como falanges de hombres que marchan por tribus, unos más jóvenes, otros más viejos, otros de mediana edad: infinitos se derraman dentro de las redes, todo el tiempo que ellos desean y la cantidad que admita la capacidad de la red. Y rica y excelente pesca.“

Tras la invasión de los Vándalos, que fueron las tribus bárbaras que se asentaron en Andalucía, el comercio de los salazones mermó considerablemente como consecuencia del desmembramiento del Imperio Romano, llegando a constituir sólo una fuente de alimentos de consumo interno, siendo relanzado de nuevo tras la invasión árabe (que fueron los que utilizaron las almadrabas de tiro) y finalmente consagrado tras la reconquista.

En el año 1285 el rey Sancho IV concedió a los caballeros de Santiago los castillos de Alcalá, Medina Sidonia y Vejer, así como el puerto que estaba en la desembocadura del río Barbate, las salinas de Manzaneque y las almadrabas de Conil y Zahara de los Atunes: “Almadrabas de atunes e con los derechos de puerto de mar, e con pesquerías e con salinas“, de esta forma aseguraban las salazones de pescado libres de imposiciones.

Tras diversas vicisitudes la zona comprendida entre Sanlucar de Barrameda y Tarifa pasa a manos de los Guzmanes, lo cuales pescaron atunes antes del año 1330, ya que en el testamento que dejó su viuda, María Alphon, manda pagar a su criado 5.000 maravedís que le prestó para armar las almadrabas.

En el año 1445 el conde de Niebla es investido como duque de Medina Sidonia por el rey Juan II y entre sus derechos estuvo el de ser propietario de todas “las almadrabas que ahora son o serán, de aquí en adelante, desde el Odiana hasta toda la costa del Reino de Granada. Si se ganares algunos lugares en que almadrabas pueda haber, que no las pueda armar ni haber otra persona alguna, salvo vos el dicho conde e los que vos vinieren, en quien subcediere la dicha vuestra casa e mayorazgo, quier estén en lugares de señorío, quier en realengos“. Claro está que ese regalar toda la costa sur de España era un decir porque el Reino de Granada era todavía propiedad de los moros.

Este primer duque de Medina Sidonia construyó el Palacio de las Pilas en Zahara de los Atunes, un espacio amurallado con puertas al mar y a tierra, donde se salaban y preparaban los atunes, estando defendido este enclave de los corsarios que de vez en cuando asolaban estas tierras.

Este monopolio en la pesca y comercialización de los salazones tuvo, en aquellas épocas, un resultado positivo, ya que la pesca se hizo racional y creó riqueza en casi toda Andalucía occidental. La redes y las sogas se hacían con esparto y cáñamo del condado de Niebla; los carpinteros de Sanlucar de Barrameda construían y reparaban los barcos con madera de alcornoque y encina cortada del Coto Doñana; los barriles donde se envasaban los salazones estaban hechos con madrea de haya importada de Vizcaya e Inglaterra. Hasta el siglo XVII los barriles tenían los arcos de vasija de madera de castaño, fecha esta en la que se cambió por las de hierro.

La racionalización de las pesquerías, como he comentado, creó una aproximación de los duques con el pueblo, ya que eran ellos los que se encargaban personalmente de todo, incluso intervenían en la pesca de los atunes aprendiendo todos los oficios con el fin de saber llevar mejor el negocio, independientemente de ser una fiesta para ellos.

Esta industria de la almadraba creó puestos de trabajo fijos en el siglo XVI en la chanca, lugar donde se salaban y preparaban los atunes, los primeros puestos ocupados íntegramente por mujeres y los otros por esclavos incentivados y personal libre del pueblo. La pesca, en principio, la hacían los pescadores nativos que vendían las capturas al duque para pasar más adelante a manos de los pescadores de Huelva.

Sobre 1570 se arruinaron las almadrabas como consecuencia de la falta de atunes y la de compradores y todo ello a cuenta de que había pescadores que se metían en las almadrabas rompiéndolas para obtener beneficio, espantando a los atunes que se pegaron a las costas de Marruecos. Ante estos ‘abusos’ la Casa de Medina Sidonia, asumiendo la autoridad que le habían conferido sobre la propiedad de toda la pesca del sur de España, obtuvo de la Chancillería de Granada, en el año 1583, un bando en el que se prohibía meter barcos en la ruta de los atunes en temporada de pesca, multando a todo aquel que los pescase aunque fuese por casualidad, algo que nunca pudo llevarse a efecto, ya que era casi imposible seguir a los ‘delincuentes’ por mar.

Desde la década de los 80 del siglo XIX comienza un nuevo y crucial camino en el negocio almadrabero en la provincia de Cádiz que llega a su madurez en los años 20 del siglo XX, alcanzándose cifras de exportación históricas. Cuatro grandes empresas (Viuda de Zamorano, Serafín Romeu, José Ramón Curbera y Compañía Almadrabera Española) elaboran casi la totalidad de los atunes del sur de España, alcanzando, entre los años 1919 y 1928, capturas que oscilaron entre los 50.000 y 80.000 atunes por año, llegando estas empresas a crear auténticas colonias industriales dotadas de servicios tales como escuelas, hospital, economato, alojamientos, etc.